都市空間計画区域

今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 18:41:51

◆◇◆其の一:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の一:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

2025年、世界的な大都市でもある日本の首都の東京。

首都圏の人口規模は日本の3割超を占め、今なお人勢が流れ込み膨張し続ける巨大都市である。

山手線の内側には止まる事の知らない再開発が繰り返され、超高層ビルが乱立し、数年単位で景観が瞬(またた)く間に変化して、その様相(ようそう)は都市部に住んでいる者でさえ躊躇(ちゅうちょ)している。

では、そんな東京はいつの頃から誕生して今に至っているのか?

この定義には諸説あるが、一般的には徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)が1603年に江戸幕府を開設したのが東京の始まりとされる。

それ以前の京都や奈良の畿内(きない/関西)に代わって、400年以上も日本の中心として東京は現在まで君臨している。

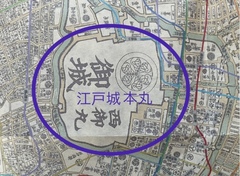

その元となる都市構造は、武蔵国(東京都)の江戸城(えどじょう)を中心とした城下町である。

江戸城下町を基本に400年以上も掛けて進化と発展してきた東京。

逆に言えば、現在の東京に建ち並ぶビルや道路を観察すれば、古(いにしえ)の江戸城下町に突き当たる事もできる。

それでは現在の東京が江戸時代では、どうだったのか見てみよう。

TORI AMOS /♪ PROFESSIONAL WIDOW

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 18:47:39

◆◇◆其の二:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の二:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

江戸城下町と言っても、征夷大将軍1代目の徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)が1603年に江戸幕府を開設してから、征夷大将軍15代目の徳川慶喜(とくがわよしのぶ/徳川)が1867年に「大政奉還」(たいせいほうかん)するまでの265年間では大きく異なる。

江戸時代後期の江戸城下町を参考に鉄道駅が落とし込まれた地図を参考に見てみようと思う。

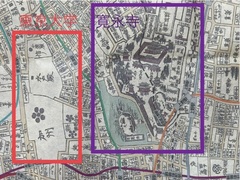

先(ま)ずは皇居となっている江戸城(えどじょう)だが、御殿を中心に松平家や一橋家の大きな屋敷が多い事が解る。

日比谷公園も本多家や京極家などの武家屋敷が建ち並んでいる。

現在も残るお堀や日本橋川だが、埋立てられた銀座から日本橋のお堀が道路になっている。

祖父の徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)が大好きだった征夷大将軍3代目の徳川家光(とくがわいえみつ/徳川)が、1636年に豪華絢爛な天守閣を再築した。

その江戸城(えどじょう)の天守閣だが、「振袖火事」と呼ばれる1657年に起こった「明暦の大火」(めいれきのたいか)で焼失し、既に合戦の時代ではない事と、江戸幕府の財政難から再建されなかった。

江戸城(えどじょう)は江戸城下町の威厳の役割を果たしていたが、征夷大将軍4代目の徳川家綱(とくがわいえつな/徳川)の時代の「明暦の大火」(めいれきのたいか)で炎上して、その時の重鎮家臣だった保科正之(ほしなまさゆき/徳川→会津)の判断で、不要な天守閣より江戸城下町の復興が先決とされ再建は見送られた。

BEADY BELLE FEAT.INDIA.ARIE /♪ SELF-FULFILLING

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 18:52:08

◆◇◆其の三:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の三:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

平安時代に常陸国(ひたち/茨城県)や下総国(しもうさ/東京都・千葉県・茨城県)を統治していた平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)だが、京都の朝廷から敵視され第61代天皇の朱雀天皇(すざくてんのう/朝廷)の綸旨(りんじ)にて東国討伐命令が下る。

それに対して平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)は、京都の朝廷に反乱を起こして坂東八州(ばんどうはっしゅう)を統括して新国家を樹立した。

しかし、朝廷軍と交戦した940年に起こった「平将門の乱」(たいらのまさかどのらん)こと「承平天慶の乱」(じょうへいてんぎょうのらん)にて、平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)は敗北して斬首される。

平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)の首級(しゅきゅう)は京都の七条河原に梟首(きょうしゅ)された。

ところが鬼の形相(ぎょうそう)となった平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)の首級(しゅきゅう)は、自らの身体を求めて京都から東国へ飛んで行ったと言う。

そして450kmくらい飛んだ辺りで力尽き、平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)の首級(しゅきゅう)はポトリと落ちた。

その場所が武蔵国(東京都)の日比谷入江(ひびやいりえ)の辺りだったと言う。

現在は皇居の東方真向かいの東京都千代田区大手町に“元祖武将の神様”として平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)の首塚が祀られているが、その立地を江戸城下町に落とし込むと酒井家の屋敷が建っている。

元々の首塚はもう少し東方の日本橋辺りだったらしいが、何年かの内に大手町に落ち着いた。

天皇家の朝敵とされた平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)が、現在は江戸城(えどじょう)の跡地の天皇家の禁中(きんちゅう)でもある皇居の真向かいを陣取っているのが興味深い。

BRANDY CLARK /♪ LOVE CAN GO TO HELL

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 18:56:20

◆◇◆其の四:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の四:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

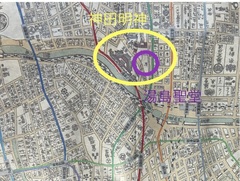

征夷大将軍1代目の徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)にも“元祖武将の神様”として崇められた平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)は、江戸城(えどじょう)の鬼門を守護するため北東方に神田明神(かんだみょうじん)の祭神として祀られている。

江戸城下町の神田明神(かんだみょうじん)は神田川沿いまでの広範囲に及んでいる。

1687年に「生類憐れみの令」を発布した“犬公方”と呼ばれた征夷大将軍5代目の徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)が、神田明神(かんだみょうじん)の敷地内に、中国大陸の魯(ろ)で生まれ育った儒学者の孔子(こうし/学者)を祀る孔子廟(こうしびょう)を設けて、江戸幕府の侍従(じじゅう)などに儒教を学ばせた湯島聖堂(ゆしませいどう)がある。

御茶ノ水の南方は細分化された敷地の武家屋敷が密集しているので、与力(よりき)や同心(どうしん)が住んでいたのかも知れない。

MARIA MENA /♪ YOUR GLASSES

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:02:55

◆◇◆其の五:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の五:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

征夷大将軍1代目の徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)は、もし嫡流(ちゃくりゅう)の徳川家に将軍候補の嫡男(ちゃくなん)が途絶えた場合の為に、皇室の世襲親王家に倣(なら)って庶流(しょりゅう)の徳川御三家(とくがわごさんけ)を設けた。

常陸国(ひたち/茨城県)の水戸城(みとじょう)を拠点とした水戸徳川家で、石高は35万石あった。

尾張国(愛知県)の名古屋城(なごやじょう)を拠点とした尾張徳川家で、石高は62万石あった。

紀伊国(和歌山県)の和歌山城(わかやまじょう)を拠点とした紀州徳川家で、石高は56万石あった。

265年余りの江戸幕府で、庶流(しょりゅう)の徳川御三家(とくがわごさんけ)から征夷大将軍を輩出したのは、“暴れん坊将軍”でお馴染みの征夷大将軍8代目の徳川吉宗(とくがわよしむね/徳川)からで、更に徳川御三卿(とくがわごさんきょう)の田安徳川家と一橋徳川家と清水徳川家を設けて紀州徳川家がほぼ独占した。

徳川御三家(とくがわごさんけ)を見ても一際(ひときわ)、影の薄い水戸徳川家だが、征夷大将軍4代目の徳川家綱(とくがわいえつな/徳川)から征夷大将軍5代目の徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)の時代に掛けては、“水戸黄門”でお馴染みの常盤水戸藩の2代目藩主の徳川光圀(とくがわみつくに/徳川→水戸)が、時代劇のお陰で断トツで有名になる。

その後、江戸幕府の最後に大きな花火を打ち上げたのも水戸徳川家である。

幕末の時代、常盤水戸藩の9代目藩主で一橋派だった徳川斉昭(とくがわなりあき/徳川)が江戸幕府とは別の組織で権力を掌握し、その息子の徳川慶喜(とくがわよしのぶ/徳川)が、征夷大将軍14代目の徳川家茂(とくがわいえもち/徳川)の養子に入り、江戸幕府で最後となる征夷大将軍15代目に就任し、1867年に京都の二条城(にじょうじょう)にて「大政奉還」(たいせいほうかん)を実施して朝廷に政権を返上した。

そんな水戸徳川家の屋敷が水道橋から後楽園の一帯にあった。

現在で言うと東京ドームが建っている辺りである。

常陸国(ひたち/茨城県)の水戸と言えば、9代目藩主の徳川斉昭(とくがわなりあき/徳川)が造園を指示した日本三大庭園の偕楽園(かいらくえん)が名所となっているが、ここ江戸の水戸徳川家の屋敷にも小石川後楽園(こいしかわこうらくえん)が造園された。

常陸国(ひたち/茨城県)の領民が、如何(いか)に日本庭園が大好きなのが判る。

TAMIA /♪ OFFICIALLY MISSING YOU

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:10:38

◆◇◆其の六:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の六:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

武蔵国(東京都)の江戸城(えどじょう)を中心とした江戸城下町。

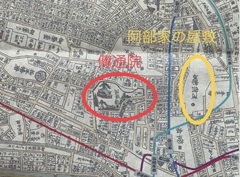

その北方には徳川家の菩提寺の傳通院(でんづういん/浄土宗)が建立(こんりゅう)されている。

このお寺は徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)の母親の於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)が、1602年に山城国(京都府)の伏見城(ふしみじょう/京都)にて死去した際、於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)の遺言により江戸で埋葬された墓陵でもある。

母親の於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)は、息子の徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)が武蔵国(東京都)で江戸幕府を開設する事を1年前に知っていたかの様だ。

これが母親の能力と言われる、言葉では説明付かない母性本能である。

於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)の父親は尾張国(愛知県)の知多半島を統治する戦国武将の水野忠政(みずのただまさ/織田→今川→織田)で、尾張国(愛知県)の緒川城(おがわじょう/東浦)と三河国(愛知県)の刈谷城(かりやじょう)の城主でもある。

当時は尾張国(愛知県)の北部を統治していた守護代の織田信秀(おだのぶひで/織田)や、駿河国(静岡県)の守護代だった“海道一の弓取り”(東海道で一番の武将)と呼ばれた今川義元(いまがわよしもと/今川)と、提携したり破棄したりと、水野氏は敵味方を戦況によって替えていた。

その息子で於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)の兄の水野信元(みずののぶもと/今川→織田)が、尾張国(愛知県)の“大うつけ”(大バカ者)と呼ばれた織田信長(おだのぶなが/織田)を支持した事により、1554年に起こった「村木砦の戦」(むらきとりでのたたかい)や1560年に起こった「桶狭間の戦」(おけはざまのたたかい)にて、今川軍を討ち破り戦国時代の流れを変えた。

その織田信長(おだのぶなが/織田)も、於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)を本当の母親だと想い慕(した)い、最期(さいご)まで頭が上がらなかったと言う。

これが1562年に締結した織田氏と徳川氏の鉄の結束となる「清洲同盟」(きよすどうめい)に繋がっている。

於大の方(おだいのかた/水野→松平→水野)の実家でもある水野家の菩提寺は、愛知県東浦町にある宇宙山(うちゅうざん)の乾坤院(けんこんいん/曹洞宗)で、その隣地には於大公園(おだいこうえん)が設けられている。

当然、この東浦町のマスコットキャラクターは“おだいちゃん”だ。

因みに知多半島を主とした尾張国(愛知県)の地には、曹洞宗(そうとうしゅう)のお寺が多く存在しており、もしかしたら守護大名の斯波氏(しばうじ)に仕えていた守護代の織田氏は越前国(福井県)が出身で、その曹洞宗(そうとうしゅう)の総本山は越前国(福井県)の永平寺(えいへいじ)なので、地域的な関係があるのかも知れない。

傳通院(でんづういん/浄土宗)の東方に阿部家の大きな屋敷がある。

誰の御殿かは解らないが、武蔵国(埼玉県)の岩槻藩(さいたま)の藩主や大坂城代に就いた阿部正次(あべまさつぐ/徳川→江戸)や、その息子で六人衆や老中(ろうじゅう)に就いた阿部重次(あべしげつぐ/江戸)、もしくは従兄弟で六人衆や老中(ろうじゅう)に就いた阿部忠秋(あべただあき/江戸)の家系の屋敷の可能性はある。

どちらにせよ、江戸幕府で重鎮家臣に就いていた阿部家の屋敷には違いない。

CHAPPELL ROAN /♪ GOOD LUCK, BABE!

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:17:11

◆◇◆其の七:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の七:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

皇居の北東方に位置する上野公園。

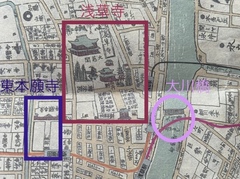

ここには征夷大将軍3代目の徳川家光(とくがわいえみつ/徳川)により1625年に、江戸城(えどじょう)の鬼門を守護する寛永寺(かんえいじ/天台宗)が建立(こんりゅう)された。

その243年後の1868年に起こった「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)にて、慶応4年3月に起こった「江戸城無血開城」に反発した幕府軍が篭城し、慶応4年5月に起こった「上野戦争」の激戦地となったのが寛永寺(かんえいじ/天台宗)の境内である。

その上野の寛永寺(かんえいじ/天台宗)で謹慎している徳川慶喜(とくがわよしのぶ/徳川)を護衛したのが彰義隊(しょうぎたい)である。

2000人ほど所属する彰義隊(しょうぎたい)の隊長には渋沢成一郎(しぶさわせいいちろう/彰義隊)、副隊長には天野八郎(あまのはちろう/江戸)が就任していた。

渋沢成一郎(しぶさわせいいちろう/彰義隊)とは、武蔵国(埼玉県)の血洗島村(深谷)の出身の豪農で、渋沢栄一(しぶさわえいいち/実業家)の従兄弟にあたる。

江戸幕府の勝海舟(かつかいしゅう/江戸)と日本新政府の西郷隆盛(さいごうたかもり/薩摩)は、彰義隊(しょうぎたい)に対して解散する様に要求していた。

これにより隊長の渋沢成一郎(しぶさわせいいちろう/彰義隊)と彰義隊(しょうぎたい)の1000人余りが解散に応じた。

一方、副隊長の天野八郎(あまのはちろう/江戸)と残りの彰義隊(しょうぎたい)は寛永寺(かんえいじ)に篭城して抗戦する構えである。

ここで維新軍は、幕末の維新闘争派で長州藩に仕えていた周防国(すおう/山口県)の吉敷郡(湯田温泉)の出身で軍師の大村益次郎(おおむらますじろう/学者)が指揮を取ることになった。

寛永寺(かんえいじ/天台宗)の敷地の東西南北に2000人を3軍に分けて布陣させ、北西南側に軍隊を配置して、東側だけは彰義隊(しょうぎたい)が逃走できる様に開けておいた。

維新軍は最新鋭武器のアームストロング砲などで猛攻撃し、彰義隊(しょうぎたい)は大量殺戮された。

副隊長の天野八郎(あまのはちろう/江戸)も討死した。

なんとか生き延びた彰義隊(しょうぎたい)の残党は、東側から逃走して合戦の幕は閉じる。

不忍池(しのばずのいけ)の水は、斬殺された彰義隊(しょうぎたい)に属し血を流した武士の亡骸(なきがら)で赤く染まったと言う。

この江戸幕府の彰義隊(しょうぎたい)を大量虐殺して維新軍が勝利した記念として、上野公園に西郷隆盛(さいごうたかもり/薩摩)の銅像が創建された。

その寛永寺(かんえいじ/天台宗)の西方には加州の大きな屋敷があるが、これは加賀国(石川県)の前田家の御殿である。

隣接する徳川御三家(とくがわごさんけ)でもある水戸徳川家の屋敷よりも大きい。

江戸時代に外様(とざま)大名で、これだけ広い屋敷を構えるのも珍しい。

それもこれも加賀国(石川県)の百万石の礎(いしずえ)を築いた“ツッパリの利家”と呼ばれた前田利家(まえだとしいえ/織田→豊臣)あっての話しで、織田信長(おだのぶなが/織田)に仕えて尾張国(愛知県)の傾奇者(かぶきもの/異端者)と呼ばれ、織田軍では数々の武功を挙げた人物である。

その前田利家(まえだとしいえ/織田→豊臣)の子孫とあらば、徳川家も無碍(むげ)に扱う事は出来ないだろう。

現在は前田家の屋敷と水戸徳川家の屋敷を併せた一帯が東京大学の敷地になっている。

あの東京大学で有名な赤門は、加賀国(石川県)の前田家の屋敷が構えていた御門である。

“ツッパリの利家”と呼ばれた前田利家(まえだとしいえ/織田→豊臣)と、日本屈指の高学歴の東京大学が結び付いている事が興味深い。

MARIA MONTELL /♪ LAD SKYERNE FORSVINDE

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:21:12

◆◇◆其の八:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の八:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

東京でインバウンド(訪日観光客)に一番に人気があるのが浅草(あさくさ)ではないだろうか?

江戸風情がどこ彼処(かしこ)に感じられる和文化が根付く下町である。

その浅草(あさくさ)の代名詞が雷門でお馴染みの浅草寺(せんそうじ/天台宗)です。

飛鳥時代の628年に建立(こんりゅう)された日本でも最古級のお寺と言う。

この頃は、ようやく仏教がインドからシルクロードを伝り中国大陸や朝鮮半島に浸透して、海を渡り日本に伝来した時代でもあります。

だから、その当時は天台宗(てんだいしゅう)は開教されてないので、建立(こんりゅう)した時は純粋な仏教だったと思われる。

浅草(あさくさ)と言えば隅田川と吾妻橋(あづまばし)だが、当然に江戸時代には架かってなく、その代わりに大川橋が架かっている。

江戸の職人さんは、あの幅広い隅田川に木造橋をよく建築できたと感心する。

田原町には浄土真宗(じょうどしんしゅう)の“真宗大谷派”の東本願寺(ひがしほんがんじ)が建立(こんりゅう)されていますね。

CHYNNA PHILLIPS /♪ I LIVE FOR YOU

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:26:49

◆◇◆其の九:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の九:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

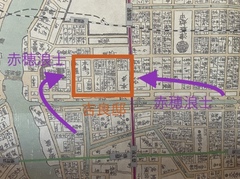

浅草寺(せんそうじ/天台宗)の北方にあるのが、江戸時代の娯楽の殿堂、快楽の境地でもある吉原遊廓(よしわらゆうかく)である。

吉原遊廓(よしわらゆうかく)の街区面積は、幅員が355mで奥行が266mの9万4430㎡(2万8565坪/東京ドーム2個分)もあります。

周囲には田んぼや畑が多い事が分かる。

広大な敷地を囲む“御歯黒溝”(おはぐろどぶ)は、働く遊女(ゆうじょ)が逃げれない様に設けていました。

吉原遊廓(よしわらゆうかく)に来訪するには“日本堤”を通り、遊女(ゆうじょ)との別れを惜しむ“見返り柳”が出迎える“衣紋坂”(えもんざか)、そこからくの字に曲がった“五十間道”(ごじっけんみち/90m)を進むと、“極楽天上”の大門(おおもん)を潜(くぐ)り、たんまりと実った“桃色楽園”に辿(たど)り着きます。

吉原遊廓(よしわらゆうかく)の区画割は、田の字の様に無数の置屋(おきや)や揚屋(あげや)が建ち並び、中央に仲の町の大通りが1本通り、そこに京町、江戸町、伏見町などの所在地を示しています。

江戸時代の遊廓で働く遊女(ゆうじょ)には“番付け”の格付けがありました。

最高位から花魁(おいらん)、太夫(たゆう)、新造(しんぞう)、局見世(つぼねみせ)や安女郎(やすじょろう)、禿(かむろ)です。

そして呼出し(よびだし)、昼三(ちゅうさん)、付廻し(つけまわし)、振袖新造(ふりそでしんぞう)などの格付けもあります。

吉原遊廓(よしわらゆうかく)の郭外ではお金の無い人向けに、提重(さげじゅう)、夜鷹(よたか)が安銭で請け負っています。

この遊女(ゆうじょ)の中には、梅毒などの性病で吉原遊廓(よしわらゆうかく)から追い出された女性も多く含まれていました。

男色の陰間(かげま)は上野の近くの湯島天神(ゆしまてんじん)の界隈に区画が設けられ、衆道(しゅどう)も採り入れて、まだ舞台に立てない歌舞伎の若い役者が、己の心身を女性に徹する為に、敢(あ)えて男性を相手にしていた“芸文化”も発展させています。

LEIGH JONES /♪ COLD IN L.A.

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:31:37

◆◇◆其の十:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

吉原遊廓(よしわらゆうかく)の北方にあるのが、江戸時代の最大級の処刑場と言われた小塚原刑場(こづかっぱらけいじょう)です。

小塚原刑場(こづかっぱらけいじょう)は、犯罪を犯した罪人だけでなく、身元不明の亡骸(なきがら)も埋葬しています。

特に吉原遊廓(よしわらゆうかく)が近い事もあり、亡くなった遊女(ゆうじょ)の亡骸(なきがら)を多く引き取っていたそうです。

小塚原刑場(こづかっぱらけいじょう)の北方に隅田川が流れており、この様な刑場(けいじょう)は大きな河川や海が近くにある事が多く、水辺は遺体処理に適している事が伺えます。

京都の鴨川の三条河原や六条河原、それに大坂の千日刑場(せんにちけいば)や三軒家刑場(さんげんやけいば)なども同じ理由です。

この様な人の生死に関わる地域で発展したのが、京都の四条河原では歌舞伎、大坂の道頓堀では寄席などの大衆芸能です。

曲亭馬琴(きょくていばきん/作家)を見出した浮世絵や黄表紙(きびょうし)などを出版していた蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/出版元)も、生まれも育ちも吉原遊廓(よしわらゆうかく)の門前町です。

こうして見ると、人の嫌がる様な穢(けが)らわしいと言われる地域で生涯を揉(も)まれると、人並み以上の輝きを放つ事例でもある。

綺麗事しか言わないお頭(つむ)の弱いアホォな人種が、如何(いか)に人生の輝きを放つ事が不可能なのかがよく判る。

LEIGH JONES /♪ THE WORDS YOU NEVER SAY

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:36:43

◆◇◆其の十一:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十一:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

現在の東京都は江戸時代には武蔵国(東京都)に属していた。

その武蔵国(東京都・神奈川県・埼玉県)と下総国(しもうさ/東京都・千葉県・茨城県)は隅田川で隔てている。

その隅田川に架かるのが両国橋である。

武蔵国(東京都・神奈川県・埼玉県)と下総国(しもうさ/東京都・千葉県・茨城県)の2領国を結ぶので両国橋である。

ただ、この領国の領域の線引きも曖昧(あいまい)なところがあり、見識によっては下総国(しもうさ/東京都・千葉県・茨城県)に東京都は入っていない事もある。

お相撲さんで有名な両国だが、当時は江戸幕府の倉庫が建ち並んでいた。

これも運搬に便利な水運が主体の江戸時代の背景が見て取れる。

江戸幕府の御米蔵でもある浅草御蔵地と本所御蔵地が隅田川の左右岸辺に設けられている。

そんな両国橋の東詰には回向院(えこういん/浄土宗)と言うお寺があり、ここが日本でお相撲を発展させた地です。

これが現在でも両国に国技館が設けられ、相撲部屋が多い理由でもあります。

その国技館の敷地が、元は本所御蔵地の土地です。

SISSEL KYRKJEBO /♪ BREAKING UP IS HARD TO DO

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:46:32

◆◇◆其の十二:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十二:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

日本史最大の誹謗中傷事件でもある忠臣蔵(ちゅうしんぐら)。

「生類憐れみの令」でお馴染みの“犬公方”と呼ばれた征夷大将軍5代目の徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)の時期の出来事です。

1701年に京都の朝廷から皇族の勅使(ちょくし)を江戸城(えどじょう)に招聘(しょうへい)して宴会を開催していた時に、浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)こと浅野長矩(あさのながのり/赤穂→江戸)が吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)を斬り付ける「松之廊下刃傷事件」(まつのろうかにんじょうじけん)が起こった。

徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)は、自分の母親のお玉(たま)こと桂昌院(けいしょういん/本庄→徳川)の官位に付いて朝廷に嘆願する意図もあった宴会の最中(さなか)に起こった不祥事である。

面目を潰された徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)は、即刻に浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)こと浅野長矩(あさのながのり/赤穂→江戸)を斬首を命じた。

お玉(たま)こと桂昌院(けいしょういん/本庄→徳川)は徳川家光(とくがわいえみつ/徳川)の側室で、京都の八百屋の娘と言われ、この身分の違いの婚姻から玉の輿(たまのこし)と言う言葉が生まれた。

この皇室との宴会では、江戸幕府として吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)は饗応指南役(きょうおうしなんやく)と言う総監督に就ており、浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)こと浅野長矩(あさのながのり/赤穂→江戸)は勅使饗応役(ちょくしきょうおうやく)の

と言う会計係に就いていた。

現代風に言えば、丸の内に本社がある大手企業の役員が吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)で、その会社の経理課に属しているのが浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)こと浅野長矩(あさのながのり/赤穂→江戸)である。

常識的に考えても大企業の役員と平社員に接点など見当たらない。

播磨国(はりま/兵庫県)の赤穂藩では藩主を失い、領地没収の改易(かいえき)の憂(う)き目に遭い、赤穂藩士も路頭に迷う牢人(無職侍)となった。

1702年に、赤穂藩の家老(かろう)だった大石内蔵助(おおいしくらのすけ)こと大石良雄(おおいしよしお/赤穂)が首謀者となり、赤穂浪士四十七士を引き連れて、両国の吉良邸(きらてい)を襲撃した「吉良邸討入」(きらていうちいり)が起こる。

現代風に言えば、世の中の上人に対して嫉妬心(しっとしん)や憎悪心(ぞうおしん)から、下人が因縁(いんねん)や難癖(なんくせ)を付けて集団でリンチして殺害するのと同じである。

この行為を日本では、300年近くに渡り美徳と教えてきた。

彼方(あちら)が良くて、此方(こちら)が悪く、彼方(あちら)が間違っていて、此方(こちら)が正しいなどの二者択一(にしゃたくいつ)ではなく、これが地球上に在する本来の人間の素性(すじょう)である事がよく判る。

そりゃ、いつまで経っても駄目(ダメ)だわなぁ〜

映像の向こう側で戦争をしている人間も、映像のこちら側で戦争を観ている人間も、そんなに大(たい)して差は無い。

BETH NIELSEN CHAPMAN /♪ LIFE HOLDS ON

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:51:03

◆◇◆其の十三:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十三:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

1702年の「吉良邸討入」(きらていうちいり)で、初槍の間重次郎(はざまじゅうじろう)こと間光興(はざまみつおき/赤穂)や二番太刀の武林唯七(たけばやしただしち)こと武林隆重(たけばやしたかしげ/赤穂)により、家主の吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)が斬首された。

赤穂藩の家老(かろう)だった大石内蔵助(おおいしくらのすけ)こと大石良雄(おおいしよしお/赤穂)をはじめ赤穂浪士四十六士は、その吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)の首級(しゅきゅう)を持参して、両国の吉良邸(きらてい)から高輪(たかなわ)の泉岳寺(えいせんじ/曹洞宗)まで移動して、浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)こと浅野長矩(あさのながのり/赤穂→江戸)の墓前に仇討(あだう)ちの報告をした。

この吉良上野介(きらこうずけのすけ)こと吉良義央(きらよしなか/江戸)の斬殺にえらく感動したのが征夷大将軍5代目の徳川綱吉(とくがわつなよし/徳川)である。

結局、赤穂浪士四十六士の罪状は、主君に忠誠を誓う侍魂(サムライたましい)として、武士の情けで斬首では無く切腹を命じた。

人間の歴史は、正論ではなく愉快な劇場型で成り立っている事がよく解る。

現代の動画サイトと同じで、人の興味を引き面白ければそれで良い。

ただし、人間界では許容範囲でも、神様の天界では厳格に処される事もお忘れなく。

BETH NIELSEN CHAPMAN /♪ THE MOMENT YOU WERE MINE

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 19:59:53

◆◇◆其の十四:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十四:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

江戸への主な街道で、太平洋側を進み京都まで繋がる東海道。

現代でも新幹線や高速道路など、東京と大阪を結ぶ日本屈指の大動脈である。

そんな江戸の日本橋を起点とする東海道の最初の宿場町は品川宿(しながわしゅく)である。

東京都港区と品川区に跨(またが)る品川宿(しながわしゅく)は、大変に賑わった街と言われています。

この品川には、征夷大将軍3代目の徳川家光(とくがわいえみつ/徳川)により東海寺(とうかいじ/臨済宗)が建立(こんりゅう)された。

東海寺(とうかいじ/臨済宗)の住職に、但馬国(たじま/兵庫県)の豊岡の僧侶だった沢庵宗彭(たくあんそうほう/僧侶)を招聘(しょうへい)する程の力の入れようです。

江戸幕府と朝廷が対立した1627年の紫衣事件(しえじけん)にて、朝廷側に立って猛抗議したのが沢庵宗彭(たくあんそうほう/僧侶)である。

その時に発明されたのがお漬物の沢庵(たくあん)です。

その東海寺(とうかいじ/臨済宗)の北方にある御殿山(ごてんやま)は、室町時代に扇谷上杉氏(おうぎがやうえすぎし)の家宰(かさい)に就いていた太田道灌(おおたどうかん/扇谷)が屋敷(御殿)を築いた場所で、実は江戸城(えどじょう)もこの御殿山(ごてんやま)だったと言われている。

BETH NIELSEN CHAPMAN /♪ CHILD AGAIN

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 20:07:03

◆◇◆其の十五:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十五:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

現在でも東京のシンボルと言えば東京タワーである。

どんなに超高層ビルが周囲を埋め尽くしても、伝統と威厳を保つ東京タワーが異彩を放っている。

その東京タワーの足元に建っているのが徳川家の菩提寺でもある増上寺(ぞうじょうじ/浄土宗)である。

近江国(滋賀県)の延暦寺(えんりゃくじ)が総本山の天台宗(てんだいしゅう)を宗派とする徳川家は、伝教大師(でんぎょうだいし)こと最澄(さいちょう/天台宗)の教えを信仰している。

山城国(京都府)の知恩院(ちおんいん)が総本山の浄土宗(じょうどしゅう)でもある増上寺(ぞうじょうじ/浄土宗)を徳川家の菩提寺に指定するのは珍しく、法然(ほうねん/浄土宗)が唱える念仏の『南無阿弥陀仏』に有り難みを感じての事でしょう。

そんな増上寺(ぞうじょうじ/浄土宗)の南方に一際目立つ有馬家の屋敷があり、有馬玄蕃(ありまげんば)と記載されている。

有馬氏と言えば、江戸幕府では丹波国(京都府)の福知山藩と筑後国(福岡県)の久留米藩の藩主に就任し、肥前国(長崎県)の武将の有馬豊氏(ありまとようじ/豊臣→徳川)が思い浮かぶ。

“暴れん坊将軍”で有名な征夷大将軍8代目の徳川吉宗(とくがわよしむね/徳川)の直参家臣で、紀伊国(和歌山県)の和歌山城(わかやまじょう)から仕えていた旗本で御用取次(ごようとりつぎ)の有馬氏倫(ありまうじのり/紀州→江戸)も居る。

後に伊勢国(三重県)の伊勢西条藩(いせにしじょうはん/鈴鹿)の藩主に就任している。

その斜め下に筑後国(福岡県)の島津家と記載されているが、薩摩国(鹿児島県)の島津家の屋敷は高輪に建っていたので近くではある。

この島津家の屋敷が幕末の舞台となり、“明治維新”(めいじいしん)を引き起こす。

征夷大将軍11代目の徳川家斉(とくがわいえなり/一橋→徳川)の義父でもある薩摩国(鹿児島県)の薩摩藩の藩主だったのが島津重豪(しまづしげひで/徳川)です。

その妻が因幡国(いなば/鳥取県)と伯耆国(ほうき/鳥取県)の鳥取藩の池田氏から嫁いできた弥姫(いよひめ/因幡→薩摩)で、島津斉彬(しまづなりあきら/江戸)の母親である。

そして江戸町人の大工の娘で高輪薩摩藩屋敷の奉公をしていたお由羅(おゆら/町人→島津)が側室に入り、シャーマン(呪術師)により“お由羅騒動”と呼ぶ呪詛(じゅそ)で薩摩藩を翻弄(ほんろう)させて、息子の島津久光(しまずひさみつ/薩摩)を藩主に就任させようと画策する。

その後、島津重豪(しまづしげひで/薩摩)の孫の島津斉興(しまずなりおき/薩摩)が10代目藩主に就任した。

そして、徳川御三卿(とくがわごさんきょう)の一橋派の島津斉彬(しまづなりあきら/江戸)が11代目藩主に就任し、その直参家臣が“維新の三傑”(いしんのさんけつ)と呼ばれる西郷吉之助(さいごうきちのすけ)こと西郷隆盛(さいごうたかもり/薩摩)と大久保利通(おおくぼとしみち/薩摩)である。

結局、島津久光(しまずひさみつ/薩摩)は藩主に就任しないが、息子の島津忠義(しまずただよし/薩摩)が12代目藩主に就任した。

この島津久光(しまずひさみつ/薩摩)と西郷吉之助(さいごうきちのすけ)こと西郷隆盛(さいごうたかもり/薩摩)の相性が悪く仲違いしている。

その理由の1つが、西郷吉之助(さいごうきちのすけ)こと西郷隆盛(さいごうたかもり/薩摩)の絶対君主の島津斉彬(しまづなりあきら/江戸)を、シャーマン(呪術師)のお由羅(おゆら/町人→島津)が詛い(とごい)で呪い亡き者にしたからと言われる。

また関連性は無いと思うが、1862年に起こった「第1次寺田屋事件」こと「薩摩藩志士粛清事件」(さつまはんししゅくせいじけん)にて征伐された薩摩藩士で薩摩倒幕部隊だった有馬新七(ありましんしち/薩摩)も有馬家だったのも興味深い。

それに徳川家の庶流(しょりゅう)となる松平家の大きな屋敷が目立つ。

MELISSA MANCHESTER /♪ MIDNIGHT BLUE

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 20:10:58

◆◇◆其の十六:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十六:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

時は安土桃山期の豊臣政権にて、最後まで豊臣秀吉(とよとみひでよし/織田→豊臣)に抵抗して相模国(神奈川県)の小田原城(おだわらじょう)に篭城する伊勢北条氏4代目の北条氏政(ほうじょううじまさ/伊勢北条)と伊勢北条氏5代目の北条氏直(ほうじょううじなお/伊勢北条)であった。

伊勢北条軍の重鎮家臣による小田原評定(おだわらひょうじょう)も虚しく、豊臣軍の天才軍師と言われる黒田官兵衛(くろだかんべえ)こと黒田孝高(くろだよしたか/小寺→織田→豊臣→徳川)の交渉術で伊勢北条氏5代目の北条氏直(ほうじょううじなお/伊勢北条)は降伏する。

これを1590年に起こった「小田原征伐」(おだわらせいばつ)と呼ぶ。

勝利した豊臣秀吉(とよとみひでよし/織田→豊臣)は、伊勢北条氏が統治していた東国一帯の領地を、徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)に対して三河国(愛知県)から領地移転の転封(てんぽう)を命じる。

その時に入ったの武蔵国(東京都)の江戸城(えどじょう)が、周囲は江戸湾の海と芦原(あしはら)の湿地帯で、人も住まない不毛の土地だった。

そんな不利的な状況下でも徳川家康(とくがわいえやす/松平→豊臣→徳川)は、家臣に命じて神田山を掘削して芦原(あしはら)の湿地帯を埋立て、江戸一帯の埋立地を完成させた。

その後、征夷大将軍3代目の徳川家光(とくがわいえみつ/徳川)の息子の徳川綱重(とくがわつなしげ/徳川)が、この埋立地に屋敷を構えて御浜御殿(おまはごてん)とした。

それが江戸湾に迫(せ)り出した浜離宮(はまりきゅう)である。

幕末の1868年に起こった「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)にて、「鳥羽伏見の戦」に敗北した幕府軍の総大将だった征夷大将軍15代目の徳川慶喜(とくがわよしのぶ/徳川)が、摂津国(大阪府)の大坂城(おおさかじょう)から密(ひそ)かに逃亡して、船で海を渡り到着したのが江戸湾の御浜御殿(おまはごてん)である。

この御浜御殿(おまはごてん)で待っていたのは江戸幕府の海軍卿(かいぐんきょう)や陸軍総裁に就いていた勝海舟(かつかいしゅう/江戸)で、不甲斐ない徳川慶喜(とくがわよしのぶ/徳川)をこっぴどく叱ったと言う。

現在、新橋から汐留に掛けては超高層ビルが建ち並ぶが、その立地は元は松平家の屋敷があり、その後、日本初の鉄道駅となった新橋駅が設けられ、広大な敷地に貨物ターミナルがあった。

其(そ)れも此(こ)れも、少し前までは海の中だった事がよく判る。

LAUREN CHRISTY /♪ STEEP

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 20:15:02

◆◇◆其の十七:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十七:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

“暴れん坊将軍”で名高い征夷大将軍8代目の徳川吉宗(とくがわよしむね/徳川)の孫で、征夷大将軍11代目の徳川家斉(とくがわいえなり/一橋→徳川)に仕えた松平定信(まつだいらさだのぶ/田安→江戸)が、江戸幕府の老中に就任して1787年に実施した「寛政の改革」(かんせいのかいかく)は、江戸幕府の三大改革の1つとして有名です。

残りの2つは、祖父の徳川吉宗(とくがわよしむね/徳川)が1716年に実施した「享保の改革」(きょうほうのかいかく)と、遠江国(とおとうみ/静岡県)の浜松藩の藩主で老中に就いていた水野忠邦(みずのただくに/江戸)が1841年に実施した「天保の改革」(てんぽうのかいかく)です。

もう1つオマケとして、備後国(広島県)の福山藩の7代目藩主で老中首座に就いていた阿部正弘(あべまさひろ/江戸)が1853年に実施した「安政の改革」(あんせいのかいかく)もあります。

そんな松平定信(まつだいらさだのぶ/田安→江戸)が実施した「寛政の改革」(かんせいのかいかく)の項目に貧民救済があり、1790年に江戸で増加している牢人(無職侍)や無宿(ホームレス)に、江戸城(えどじょう)の東方にある石川島に職業訓練施設の人足寄場(にんそくよせば)を設けて、手に職を付けさせ労働する様に促した。

これには1782年から1788年までに起こった「天明の大飢饉」(てんめいのだいききん)や、1786年に江戸で大洪水が発生し、お米や食糧の不足から江戸や大坂などで商家や問屋が打壊しに遭ったり、全国的な一揆が多発した事を受けて、江戸幕府はこれら打壊しや一揆に参加している人が牢人(無職侍)や無宿(ホームレス)が多い事に着目した。

1787年に起こった「江戸大打壊し」で江戸城下町は壊滅的な打撃を受けていた。

その為、江戸に貧民が増えると打壊しや一揆も増加すると結論付ける。

こうした事情から石川島の埋立地に牢人(無職侍)や無宿(ホームレス)を集約して、職業訓練施設の人足寄場(にんそくよせば)を設置した。

現在では“もんじゃ焼き”で有名な佃島(つくだじま)や、その後に埋立拡張して晴海埠頭となり、2020年プラスワンの東京オリンピックの選手村だった高層マンション群の晴海フラッグが建っており、令和の時代でも人が寄せ集まる人気エリアの人足寄場(にんそくよせば)に成長しているのが興味深い。

VALERIE CARTER /♪ COWBOY ANGEL

◆ラジオの友◆

Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250618 - ラジオの友 URL

2025/06/18 (Wed) 20:21:15

◆◇◆其の十八:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

◆◇◆其の十八:お江戸の探訪で御座る◆◇◆

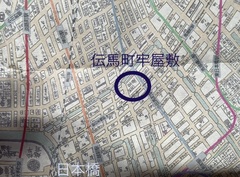

武蔵国(東京都)の江戸城(えどじょう)より東方に位置する日本橋界隈に、罪人を牢獄する伝馬町牢屋敷(てんまちょうろうやしき)が設けられた。

伝馬町牢屋敷(てんまちょうろうやしき)の敷地面積は8850㎡(2677坪)もあり、東京都中央区にある三越日本橋本店の敷地面積が8490㎡(2568坪)なので、大規模百貨店と同規模と思えば解り易い。

この伝馬町牢屋敷(てんまちょうろうやしき)にて、江戸幕府の大老の井伊直弼(いいなおすけ/江戸)による威令(いれい)により、1858年に起こった「安政の大獄」(あんせいのたいごく)で長門国(山口県)の長州藩の藩士で私塾の松下村塾(しょうかそんじゅく)の塾長だった吉田松陰(よしだしょういん/長州)が処刑されました。

また、讃岐国(香川県)の寒川郡(さんがわ)の出身で“エレキテル”(静電気発生機)を修復して普及させた平賀源内(ひらがげんない/発明家)は、奇行により人を殺(あや)めて伝馬町牢屋敷(てんまちょうろうやしき)に投獄され、この獄中で最期(さいご)を迎えている。

東京都心部の割に下町風情が残る日本橋界隈だが、江戸時代にまで遡って観ると意外な事実が判明する事もある。

現在では人気スポットの場所も、400年前には斬首する刑場(けいじょう)だったり、反乱の戦地で多くの兵士や町人が犠牲となった地域だったりと、無残な血で染めらた凄惨(せいさん)な土地かも知れません。

マンションの一室で自害した故人による霊よりも、地域全体に蔓延(まんえん)している怨霊や悪霊の方がよっぽど怖いのだが。

現在の宅地建物取引業法では、契約前の重要事項説明にて告知義務があるのは、個人の住宅レベルの話しのみで、地域全体については説明義務はありません。

肝試しで行く廃墟に漂(ただよ)う浮遊霊なんかより、遊びや仕事で頻繁(ひんぱん)に行く都市部に蔓延(はびこ)る怨霊や悪霊の方がタチが悪い。

なんせ死神に取り憑かれたら、地獄行きが決定しますからね。

因みに画像下部に広がる黒い影は、撮影時にはありませんでした。

黒い影よぉ、東京の地に出(い)でよぉ!

HALFLIVES /♪ VILLAIN

◆ラジオの友◆